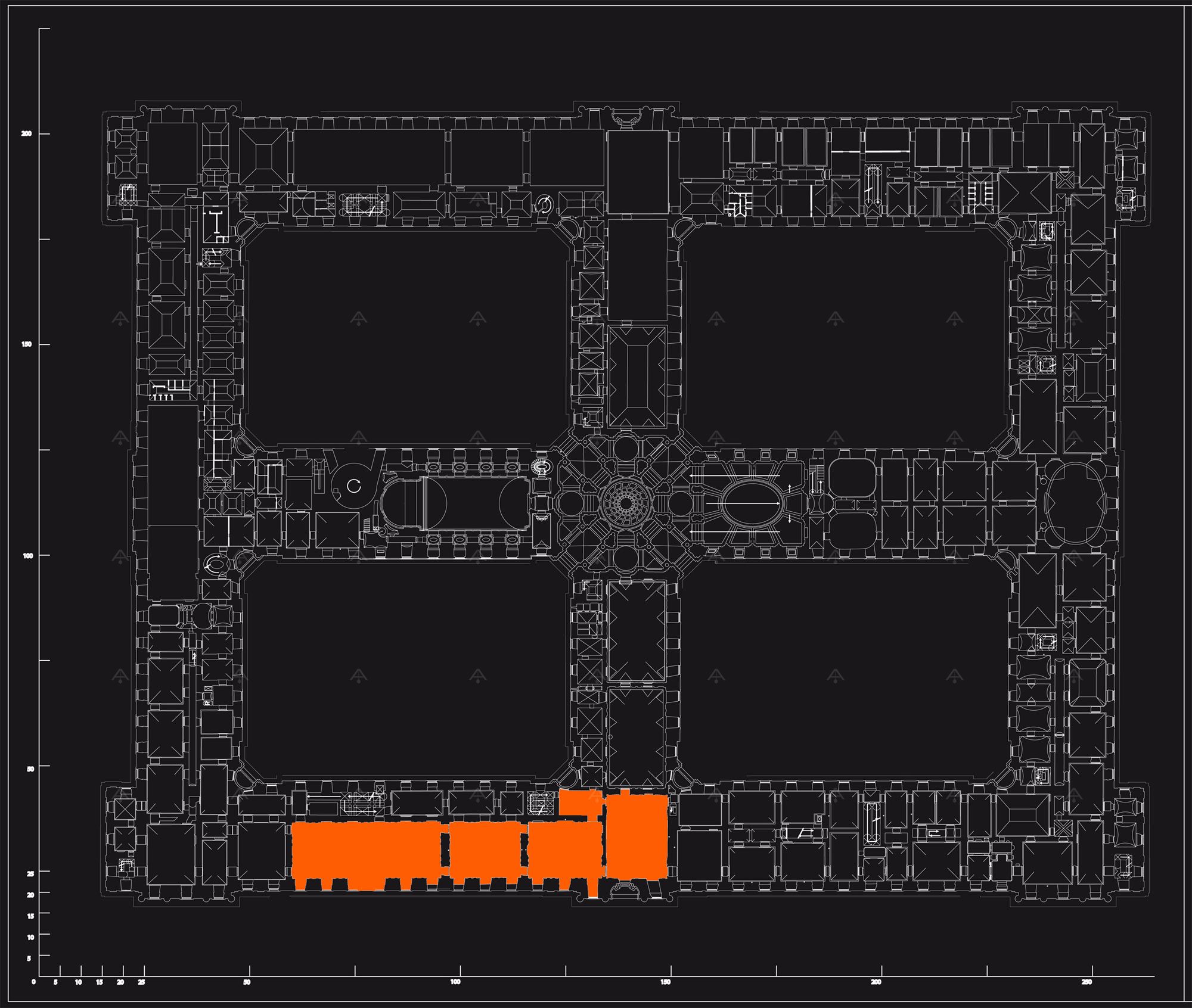

Come spesso accade fortunatamente nel mio lavoro, l’occasione è preziosa per poter analizzare l’impianto architettonico dell’opera somma di Luigi Vanvitelli. Se, come sostiene Argan, “la cultura barocca è l’ultima cultura classica” sopraggiungo alla convinzione che Vanvitelli è l’ultimo dei classici anziché il primo dei neoclassici. I modelli di riferimento restano i disegni di Carlo Fontana, Borromini, Bernini e naturalmente l’opera dello Juvarra. Dalla lucida analisi di Cesare de Seta appare evidente che le idee iniziali dell’architetto si sono dovute uniformare alla concezione rigidamente classicista di forma romana del Re Carlo di Borbone. L’intero organismo è quindi assoggettato ad una monotona griglia geometrica sapientemente diluita e all’apparenza dissolta negli scenografici colpi di genio barocco che paradossalmente si concentrano negli organi funzionali della Reggia come il vestibolo, la scala regia, il teatrino di corte, la Cappella Palatina e la straordinaria galleria assiale che pone la sede reale concettualmente nel punto focale di un piano urbanistico di grande prospettiva politica.

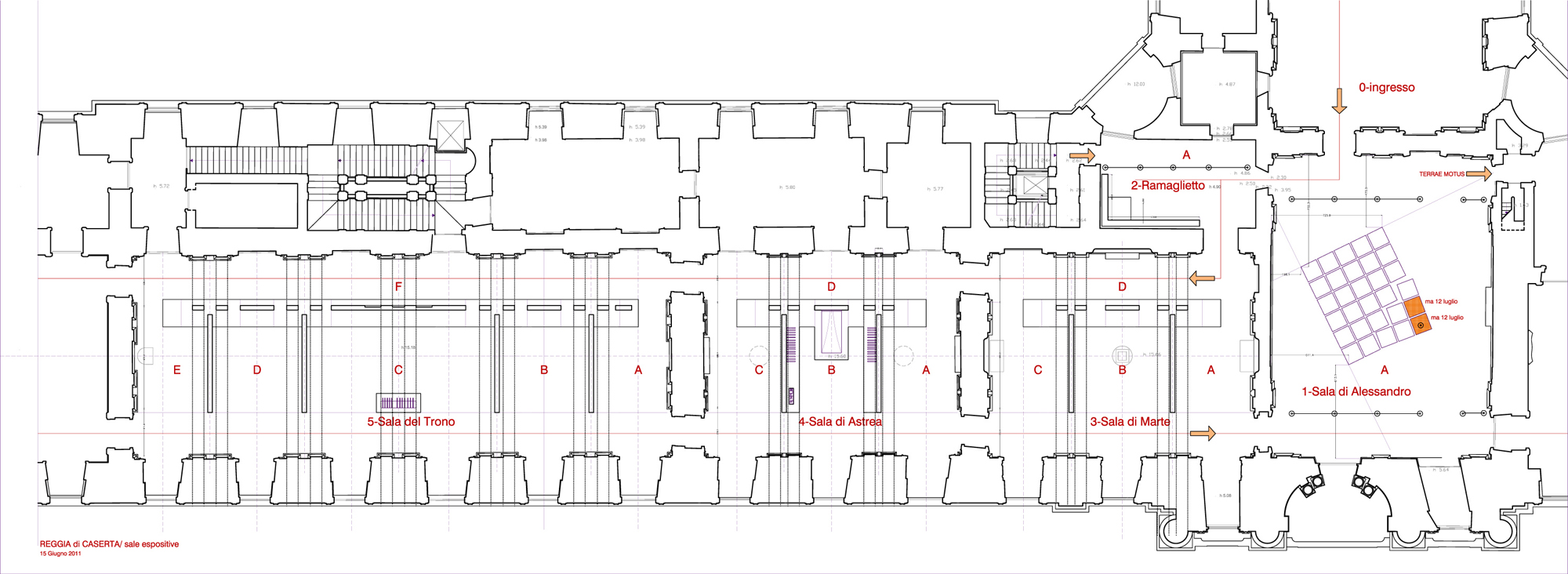

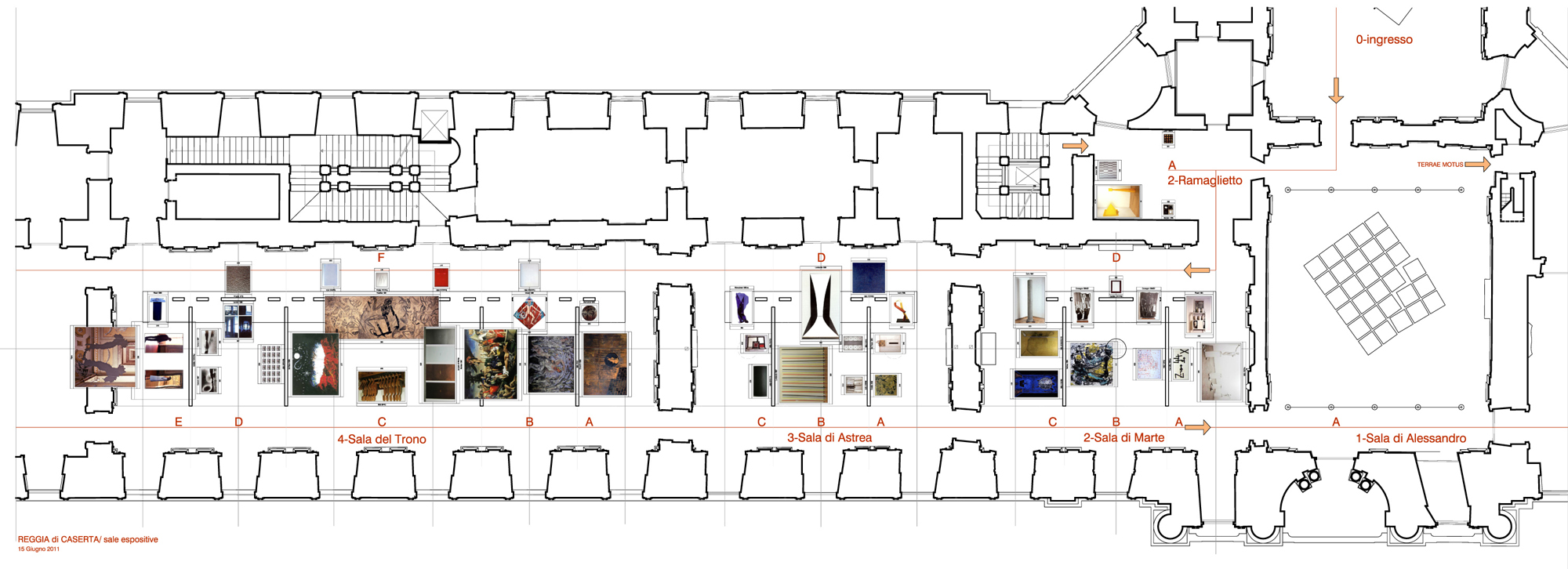

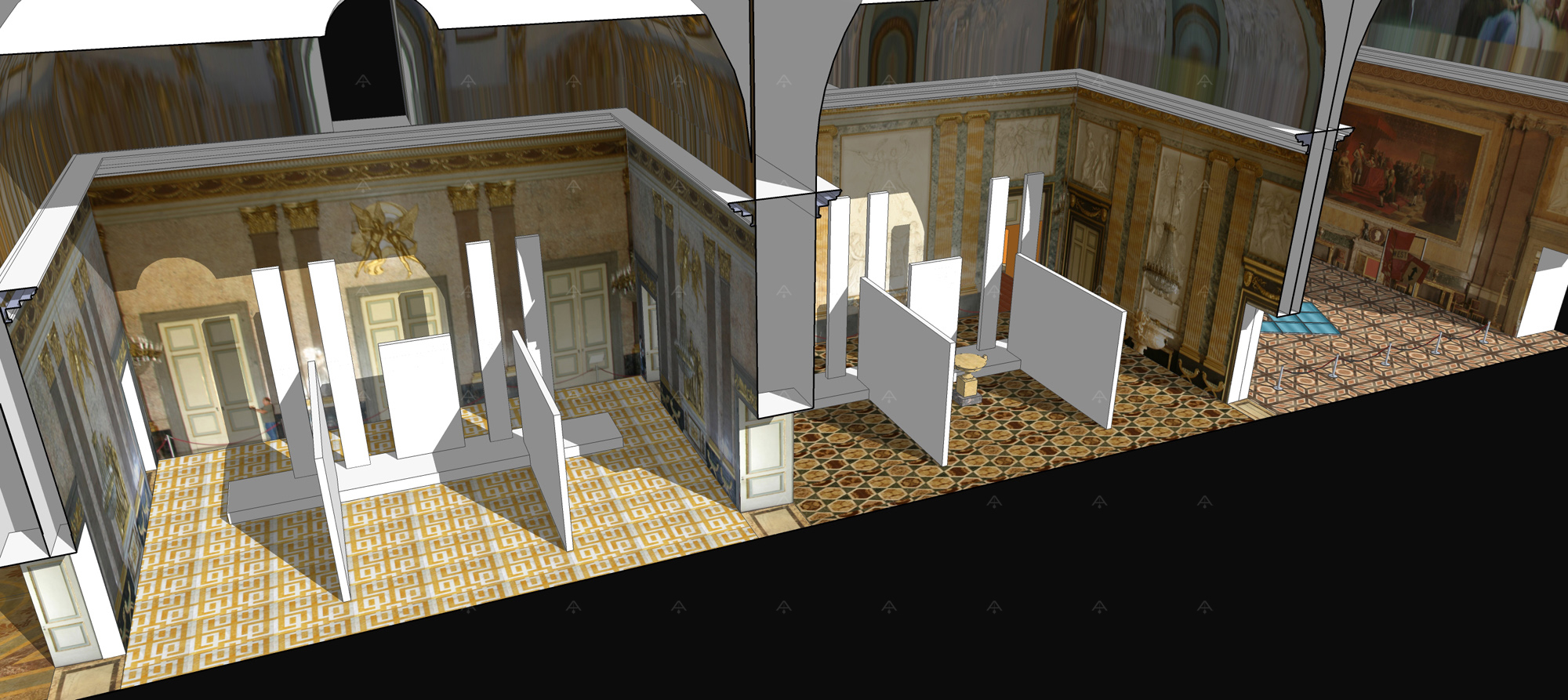

La mostra è dislocata al piano reale che si raggiunge attraversando il grande vestibolo centrale. Si tratta dell’appartamento detto “nuovo” perché risistemato dopo il 1816. La prima sala che si incontra è quella dedicata ad Alessandro il grande con un esteso affresco che dissolve i contorni architettonici della volta. Seguono le sale dedicate a Marte, Astrea e la sala del trono, cuore istituzionale dell’edificio.

E’ estremamente complesso e forse veramente impossibile individuare un fattore espositivo comune che possa indurre il visitatore a sviluppare un’empatia estetico-concettuale fra opera ed allestimento che funzioni per esempio sia con il Concetto spaziale del 1961 di Fontana che con Fofo non ha fifa del 1986 di Ontani.

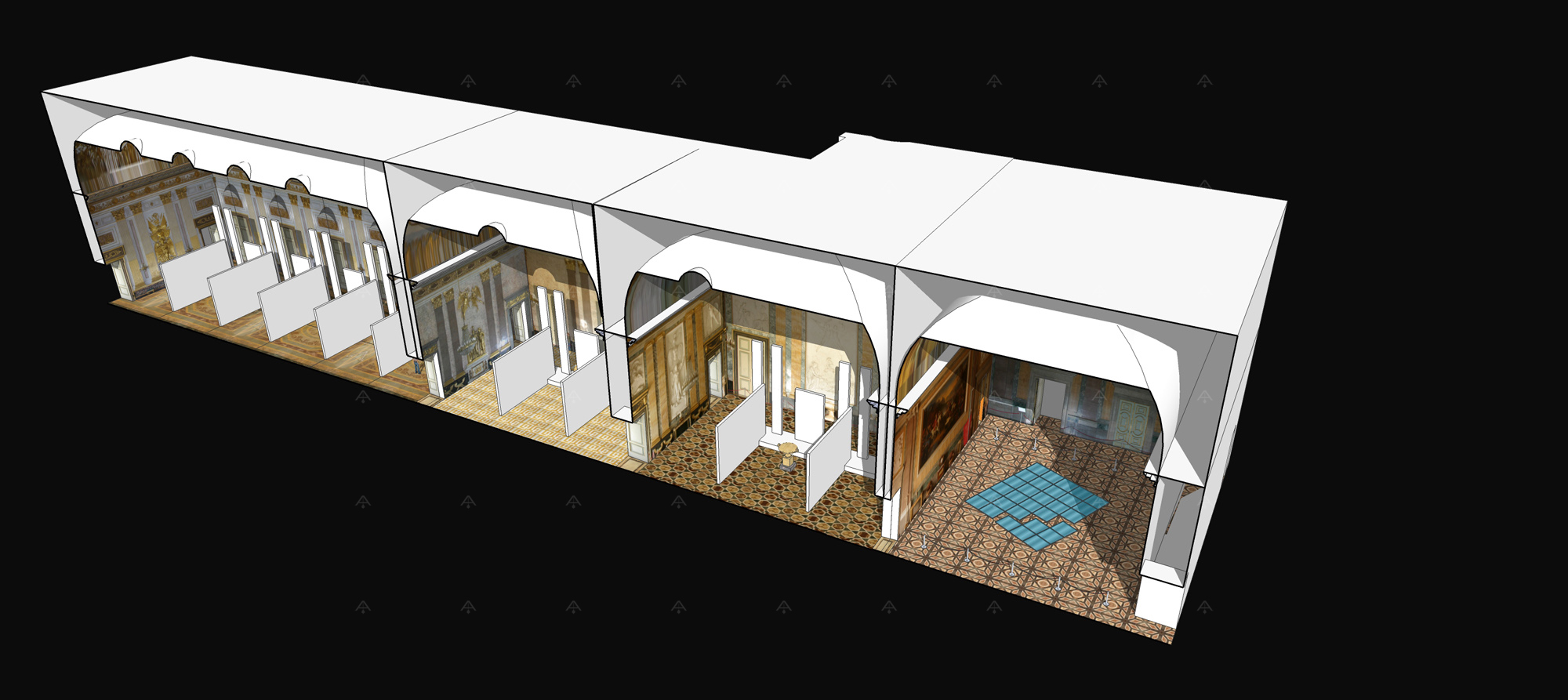

Sostengo che l’atto espositivo è necessariamente (sia volontario che involontario) un atto critico ma in questo caso allestire 45 artisti spesso molto distanti fra loro per linguaggio, teoria e tecnica, mi induce all’individuazione di una struttura che sia neutrale, se la si considera rapportata alle opere esposte, ma fortemente dialogante se rapportata invece alla struttura architettonica del contesto.

Una struttura espositiva che origini dalla griglia compositiva vanvitelliana può essere la soluzione migliore per organizzare la complessità della mostra all’interno di un contesto di grande carica espressiva senza dover creare un terzo egocentrico protagonista.

La geometrica scansione delle lesene binate, che decorano e caratterizzano gli ambienti, diventa il modulo elementare della griglia compositiva dell’impianto espositivo.

Le grandi sale presentano due percorsi longitudinali, quello verso l’interno dell’edificio è il percorso di ingresso della visita e quello verso l’esterno, sul lato delle grandi vetrate, è il percorso di uscita. Tale schema segue l’ordinario percorso di visita degli ambienti storici e deve coincidere necessariamente con il percorso di visita della mostra.

La longitudinalità dei percorsi unita alla sola illuminazione naturale proveniente dalle grandi vetrate sul lato sud determina la costituzione di uno schema a pettine con sale aperte verso la luce costituite da sottili pannelli innestati su una grande piattaforma longitudinale particolarmente adatta per l’esposizione delle opere scultoree.

L’intervallo regolare di circa 6 metri che seziona trasversalmente il corpo longitudinale sul lato sud della Reggia viene quindi assunto come modulo compositivo delle sezioni espositive. La proporzione è perfetta. Immagino così le innumerevoli sezioni compositive che fuoriescono dalle pareti e intersecano come piani anatomici lo spazio architettonico e si condensano in sottili piani espositivi. Le lesene binate si sdoppiano simmetricamente lungo l’asse di visita interno e si innestano nel basamento longitudinale. La geometria è leggera nonostante l’altezza di 7,60 metri delle paraste sintetiche. Tutti i piani rimangono isolati, non si formano mai angoli nemmeno per risolvere le problematiche di ordine strutturale particolarmente complicate dalla volontà di mantenere la leggerezza astratta dei pannelli spessi soltanto 30 cm. La soluzione strutturale è risolta con un sistema-giunto in tubolare quadro di ferro che lega, in un blocco solidale, le astratte lesene ai setti ed al basamento longitudinale.

La maglia geometrica condensatasi nella totalità della bianca struttura espositiva appare, una volta costruita nei rigogliosi e possenti spazi vanvitelliani, come una struttura neoplastica che si espande nello spazio leggera e dinamica come se fosse la tridimensionalizzazione di uno studio di Theo van Doesburg. Il piani rarefatti mai collegati fra loro, le fessure attraverso cui filtrano gli sguardi e la luce solare e conseguentemente le innumerevoli prospettive che si rapportano per mimesi geometrica all’architettura del contesto, costituiscono il palcoscenico ideale su cui gli attori dell’arte italiana degli ultimi cinquant’anni inscenano la loro commedia.

La “dittatura” della maglia geometrica coinvolge anche l’allestimento delle opere come nel caso dell’opera installazione di Giulio Paolini, L’altra figura del 1986 che rappresenta due calchi in gesso dell’Efebo di Maratona posti, ciascuno su una base, a ridosso di due pareti contrapposte lungo il medesimo asse, con i cocci della terza figura sparsi ai piedi delle due sculture, su un numero variabile di basi collocate a intervalli regolari tra le due figure.

L’installazione è rigorosamente posta assialmente fra le lesene e il piano espositivo in modo da collaborare virtuosamente alla misura della maglia compositiva che si innesta in un continuum di rapporti geometrici e concettuali fra architettura opera ed allestimento.

Ma è con l’opera di Pino Pascali, 32 mq di mare circa che si compie la nemesi geometrica, con questa straordinaria installazione modulare che concettualizza la natura del mare con 30 vasche identiche riempite d’acqua colorata e sulle quali si riflette, con uno straordinario effetto scenografico, la volta affrescata con il matrimonio fra Alessandro e Rossane e tutto il razionalismo proto-neoclassico dell’architettura interna malgrado le intenzioni del suo autore.

Federico Lardera, Luglio 2012